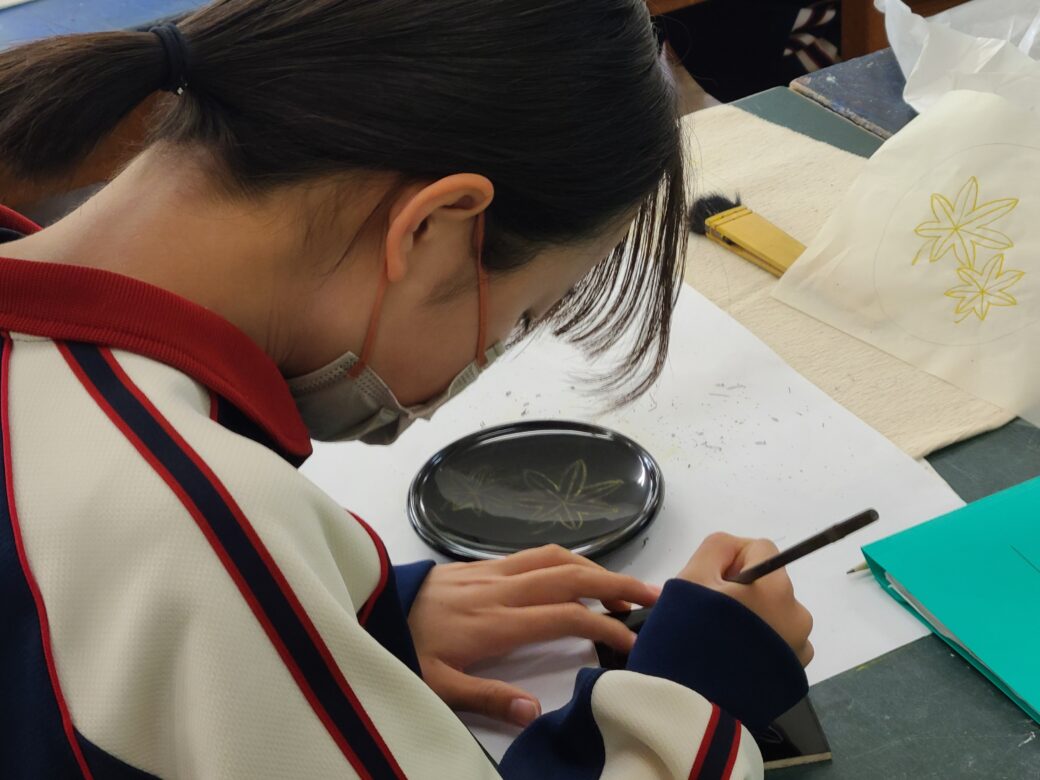

絵皿の沈金加工

木曽漆器

木曽漆器(きそしっき)は、旧木曽郡楢川村である長野県塩尻市とその周辺で作られている漆器です。日本の伝統工芸品の一つで、長野県の伝統的工芸品にも認定されています。

木曽漆器の特徴は「用の美」を重視した日常使いに耐える丈夫さで、木地には主にヒノキやサワラなどの木曽五木が使われます。

また、多様な技法があり漆を何度も塗り重ねる「塗り」の技術に加え、「蒔絵(まきえ)」「沈金(ちんきん)」などの装飾技法が用いられます。

絵皿の沈金加工

沈金とは、漆面に模様を彫り、金箔・金粉を埋め込む華麗な伝統技法です。 箸やお椀など漆塗の塗装面に『鉄筆』または『のみ』で模様を彫り描いたら、彫筋に漆を塗り込み、余分な漆をふき取ります。 そこに金粉を沈め、余分な金粉をふき取っていきます。

木曽漆器(沈金)の信州ものづくりマイスター

木曽漆器の絵皿(沈金加工体験)