キャリア教育の事例紹介

「みんなとつくろう ふるさとの未来」 上伊那の次世代育成を支える「郷土愛プロジェクト」の挑戦

長野県上伊那地域が若者の地元離れや担い手不足に直面する中、2014年に発足した「郷土愛プロジェクト」。産学官、地域協働の「オール上伊那」体制で、「みんなとつくろう ふるさとの未来」をコンセプトに掲げ、子どもと大人、学校と地域、産業と教育を「つなぐ」挑戦を続けています。10年間の活動は、ステークホルダーすべてに「六方よし」という好循環を生み出し、地域全体で次世代育成を支える「郷土愛」を育んでいます。本稿では、地域の課題解決と個人の自己実現を両立させる、希望に満ちた取り組みをご紹介します。

共通の危機感から生まれた「オール上伊那」の挑戦

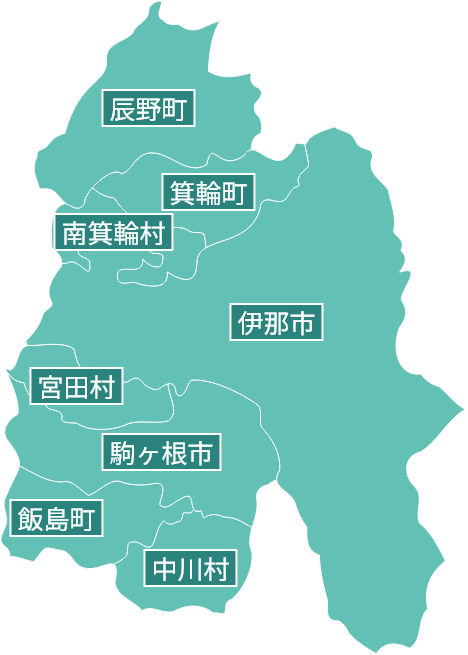

2011年頃、長野県上伊那地域は、若者の地元離れや地域の担い手不足といった深刻な課題に直面していました。「このままで、いいのだろうか」。産業界、教育界、行政、それぞれの立場で感じていた危機感が結集し、2014年に「郷土愛プロジェクト」は発足しました。上伊那8市町村(伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村)の産学官、地域が協働する、まさに「オール上伊那」体制の一大プロジェクトです。

コンセプトは「みんなとつくろう ふるさとの未来」。ミッションに「つなぐ」ことを掲げ、子どもと大人、学校と地域、産業と教育をつなぎ、互いに学び合う機会を創出することで、ふるさとの幸せな未来を共創することを目指しています。

「つなぐ」を形にする3つの柱

プロジェクトは「つなぐ」ミッションを、3つの事業を循環させながら具現化しています。

基盤となるのが、年に一度、約500名が集う「キャリア教育かみいな交流会」です。産学官の大人と子どもが本音で語り合い、立場を超えた相互理解を深め、「次世代育成は自分ごと」という当事者意識を地域全体に醸成しています。

核となる「次世代育成事業」では、学校のニーズと地域の想いをマッチングさせています。キャリアフェスや探究学習などを通じ、2023年度には延べ約2,500名以上の生徒と300名以上の社会人講師をつなぎました。リアルな出会いが、子どもたちの視野や考え方を豊かに育んでいます。

そして、上伊那にある高校11校を一括に紹介する情報発信の柱である冊子『Hi,』は、中学3年生約1,800名に届けられます。この一冊には、地元高校の特色や在校生の生き生きとした声、地域で活躍する社会人の姿が描かれています。多様な学びの場や生き方を示すことで、子どもたちが自らの興味に基づき、主体的に進路を選択するための「羅針盤」となっています。

10年間の実践が生んだ「六方よし」という成果

10年以上にわたる地道な活動は、「子ども」「地域」「家庭」「産業」「学校」「行政」という「次世代育成は、六方よし」という状態を生み出しました。プロジェクトに関わることで、全ての関係者に価値とメリットが生まれる好循環が生まれています。

子どもは多様な大人との出会いで自信をつけ、産業界は未来の担い手とつながります。学校は地域という教育資源を得て、家庭は社会全体で子育てを支える安心感を得ます。この好循環を象徴するように、かつてプロジェクトが開催したイベントに参加した大学生が、今度は自ら後輩たちのためにイベントを企画するなど、受け手だった若者が地域を盛り上げる「主体者」へと成長する事例も生まれています。

プロジェクトの根幹をなす「郷土愛」

このプロジェクトの根幹には、常に「郷土愛」があります。それは決して地域に縛りつけるものではありません。①人やふるさととの繋がりで育まれる「アイデンティティ」、②自ら未来や社会を創ろうとする「シビックプライド」、③先人への感謝と未来を思う「世代を超えた想像」。この3つを合わせた「郷土愛」を大切にすることが、個人の自己実現と、社会とつながる豊かな生き方の実現につながると考えています。

おわりに

キャリア教育の成果は見えにくく、異業種間の協働には難しさもあります。しかし、これらの課題に真摯に向き合い、対話を重ねながら郷土愛プロジェクトは、進化を続けています。上伊那という地域が一体となり、未来への責任を果たすための壮大で画期的な挑戦であり、日本の多くの地域が抱える若者の流出等の様々な課題への、希望に満ちた一つの答えを示しています。