表具

表具は、布や紙などを糊で張り合わせて、障子、襖(ふすま)、画帖(がじょう)、衝立(ついたて)、屏風(びょうぶ)、貼り付け壁、掛け軸、巻物などを仕立てたり修理することです。表具の歴史は大変長く、奈良・平安時代に仏教と共に中国から伝来したとされています。

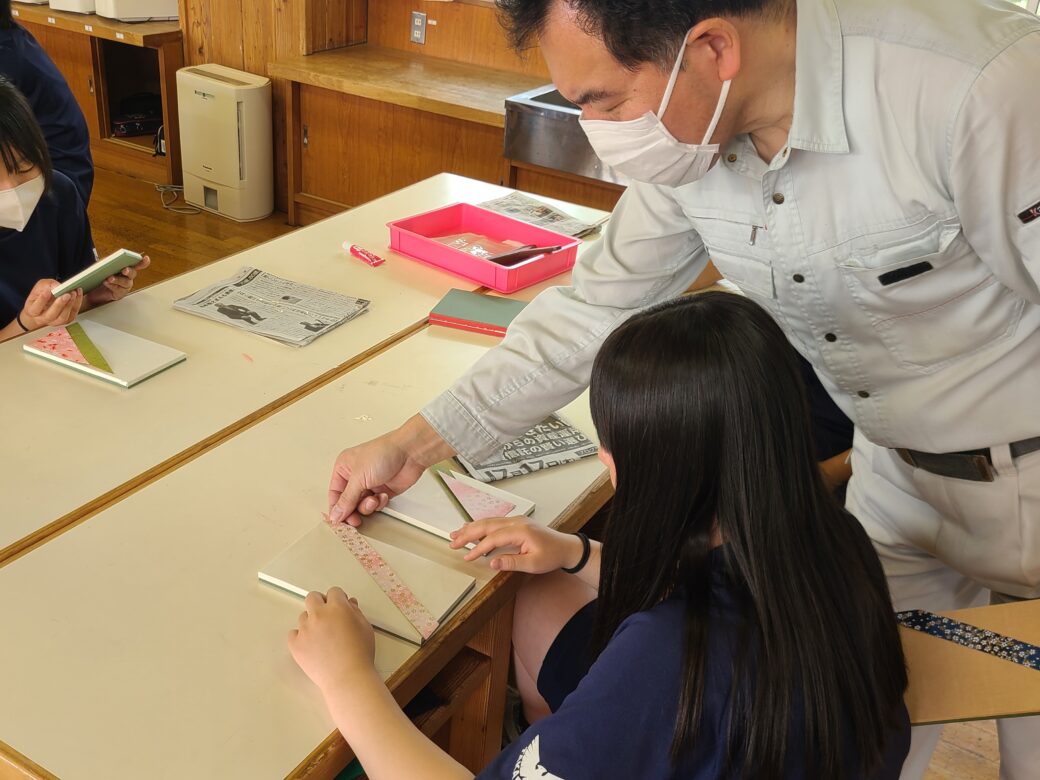

このように劣化した掛軸・巻物・額・屏風などを修復して新たに鑑賞や保存できるように仕立て直したり、襖・障子などの仕立て・張替えをする職人は「表具師」と呼ばれます。表具師の方々は、旧開智小学校(松本市)といった文化財の修理保存事業にも携わっています。

仕掛けのある粋な屏風、からくり屏風

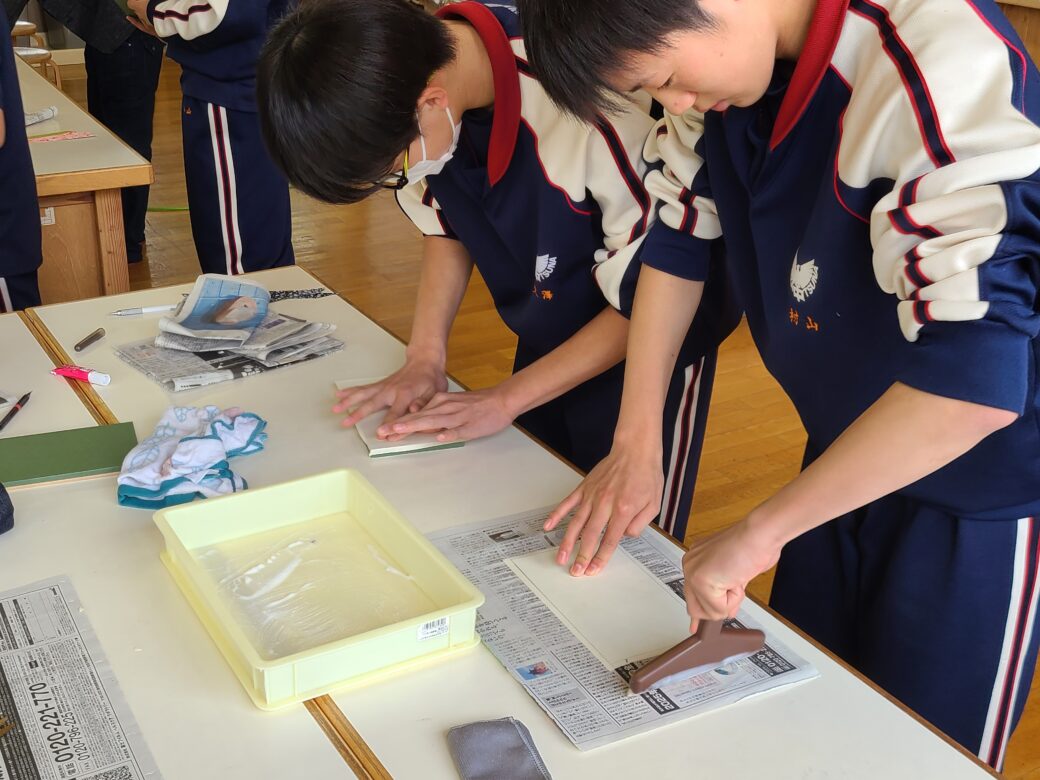

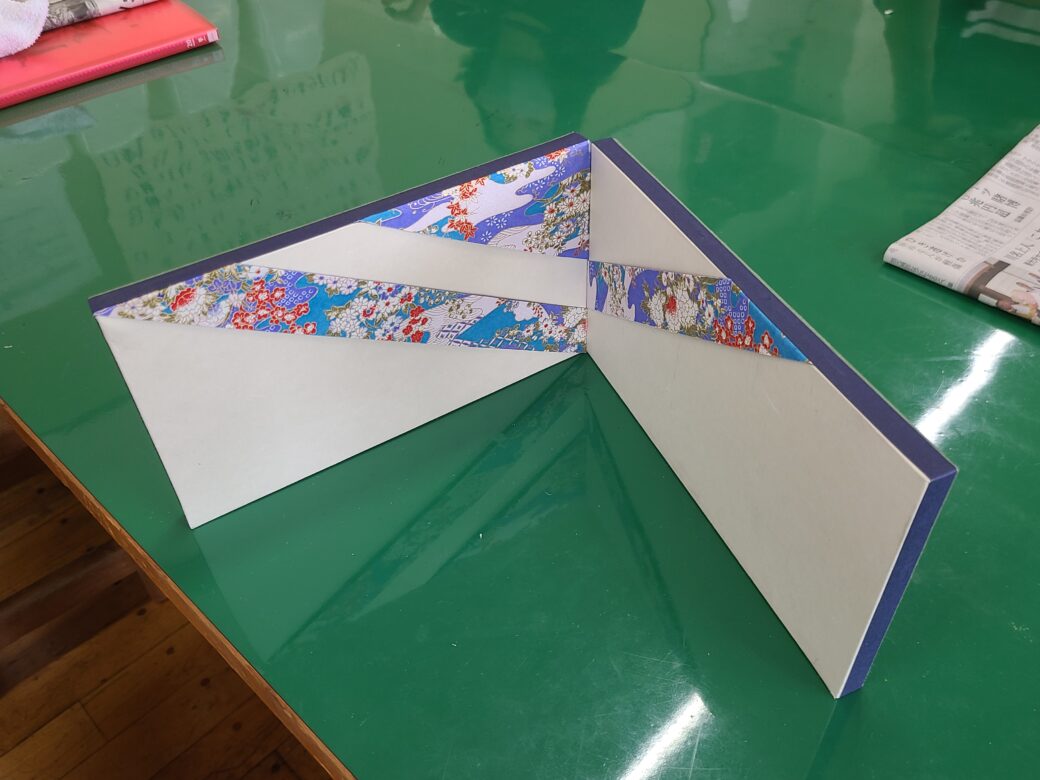

この体験講座では、「からくり屏風」作りに挑戦します。そもそも屏風とは、部屋の間仕切りや装飾に用いられる日本の伝統的な調度品のひとつです。複数のパネル(扇)を蝶番でつなぎ合わせ、折り畳みことができるように作られます。

そして、「からくり屏風」とは、開く方向に制限がなく、縦横自在に開閉できる特殊な屏風のことです。蝶番の仕組みを工夫することで、開くたびに絵柄や模様が変わる不思議な「からくり」が楽しめ、子供の知的好奇心を刺激します。

表具(からくり屏風作り)の信州ものづくりマイスター

- 信州ものづくりマイスター「三上 和徳」氏の詳細はこちら

- 信州ものづくりマイスター「山下 誠」氏の詳細はこちら

- 信州ものづくりマイスター「伊藤 君人」氏の詳細はこちら

- 信州ものづくりマイスター「安藤 弘文」氏の詳細はこちら

からくり屏風作り